|

|

|

|

|

|

5.5日目 (6月29日、木)

観光バスツアー |

|

6時起床。朝食は昨日ローソンで買ったあり合わせを部屋にて。

今日の一日ツアーは清水寺を起点に、嵐山散策と天龍寺参詣。引っ返して、金閣寺と東寺を巡ることになっている。 |

|

| - - - - - - - - - - |

|

清水寺

|

|

奈良時代の終わり、宝亀9年(778)延鎮上人が音羽の滝近くに草庵を結び、千手観音を祀ったのが始まりとか。その後、奥州征討に向かう途中の坂上田村麻呂が水を求めて立ち寄って延鎮上人に帰依し、征討から帰った後の延暦17年(798)に、長岡京の旧宸殿を移築して建てたのが現在の堂宇の前身という。

清水寺の名は、田村麻呂ののどを潤した清水にちなんだもの。

平安末期に興福寺(奈良)と延暦寺(比叡山)の係争に巻き込まれて殆んどの建物が焼失した。

江戸・寛永10年(1633)、徳川家光の命により、本尊の千手観音像が安置される本堂と、経堂、開山堂が旧来の建て方を踏襲して再建された。

…「ひとり歩きの京都」(JTB)より抜粋… |

|

|

| 駐車場からやや上って、両側に店屋が立ち並ぶ長い清水坂をきょろきょろしながら歩き、仁王門をくぐる。檜皮葺き、入母屋造りの楼門だ。

ここが入り口で、手渡された拝観券の裏にこうある。このお寺、音羽山清水寺は西国三十三所第十六番札所で、その御詠歌だ。

松風や音羽の滝の清水を

むすぶ心はすゞしかるらん

右横の三重塔、経堂を経て、本堂へ。

寛永10年(1633)に建立。ひとわたり内覧しながら階段を上ると清水の舞台。ただしこの前も今回も修理中で、舞台には上れず。

本堂を出て、向かって左から、地主神社、西向き地蔵堂、釈迦堂、百体地蔵堂などを見ながら歩いたが、通り過ぎたと言ったほうがよさそう。

そして奥の院から子安塔へ。

ここは、清水寺の塔頭・泰産寺の境内だそうだ。塔自体もなかなかだが、ここから本堂方面への見晴らしは見事だった。

ご詠歌ではないが、音羽の滝は落語「はてなの茶碗(上方落語)」「茶金(江戸落語)」であまりにも有名。ぼくは米朝、志ん生を聴いているが、他の噺家も録音を残している。上方と江戸でプロットは多少違うが、どちらも何度聴いても面白い。ぼくにはうってつけの睡眠剤だ。

清水寺、その他の写真

3月30日参拝時の写真(参考)

ついでながら、3ヶ月前の3月30日は、清水寺の前に南禅寺と永観堂に参拝し、そこを出てすぐの若王子橋から銀閣寺を通り過ぎたところまで、哲学の道を歩いたのだった。

忘れないよう、ここにあの時の写真を残す。

南禅寺(3月30日)

永観堂(3月30日)

哲学の道(3月30日)

…………

このツアーに米国シアトルの家族4人(ご夫婦と子供)が参加していた。

嵐山の天龍寺まで、長いバスの車中でその中年ご夫婦と世間話になった。

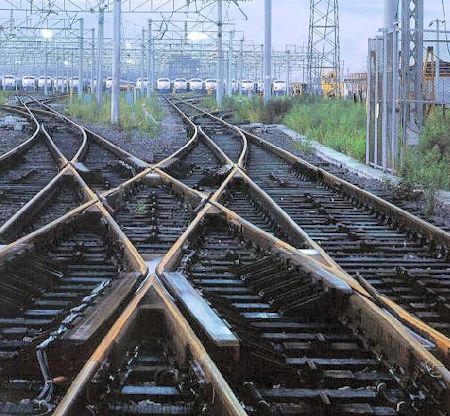

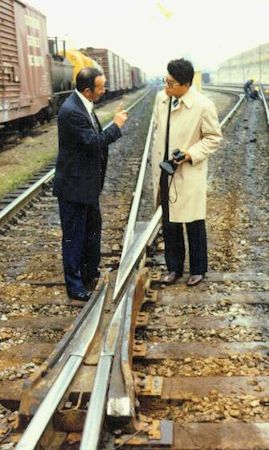

その昔(40年ほど前)、ぼくは大同特殊鋼の営業で、アメリカへ鋳鋼製鉄道クロッシングの販売可能性を探っていた。(英語では、蛙の寝そべったのに似ていることから、専門用語で"frog"という)。

シアトルがその立ち寄り先だったかどうかは覚えにないが、確かに一度その頃訪れている。いまも思い出に残るのはレーニア山(Mt. Rainier)。4,000mを超える山で、それこそ今頃の初夏、中腹まで現地駐在の友に車で案内してもらった。Wikipediaの写真を拝借するが、まさにこんな絶景。

イチローの話題をそこそこに、それを話すと二人はもっと気を良くしてくれた。

それからこのツアーが終わるまで、バス車内ではシアトルの話。……飛行機のボーイング、コーヒーのスターバックス、ITのアマゾン、マイクロソフト、ニンテンドー、それに食品チェーンのコストコ。日本の姉妹都市は神戸市とか。

興味深い話が尽きることなく、最後も「海に面しているから、今度は和食料理店へぜひ」と、二人とも真剣なまなざしだった。

…………

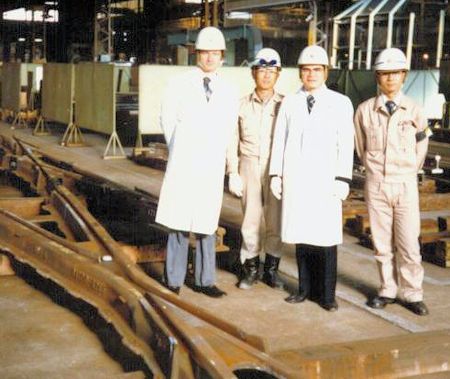

なお、ぼくが大学卒業以来48歳まで勤務した大同特殊鋼時代について、4年前に一念発起し、「ぼくの速玉時代」という私小説にまとめた。雑記帳第79話ー83話に掲載してある。中でも東京支社の鋳鋼販売部で鋳鋼品の輸出可能性を探った数年間がなつかしい。

事業部の大いなる期待と支援の下に、築地工場(名古屋市港区)の技術課長とタッグを組んで半年に一度の定期出張、米国ユーザーの工場見学を積極的に遂行、……。そして1942年、ニューヨークの現地法人(Daido

Steel America, Inc.)に駐在となる。

新幹線、品川駅近く |

|

大同特殊鋼築地工場 |

|

米国チェシー鉄道 |

|

| - - - - - - - - - - |

| 天龍寺 |

|

正式には霊亀山天龍資聖禅寺と言い、臨済宗天龍寺派大本山。

暦王2年(1339)吉野で亡くなった後醍醐天皇の菩提を弔うために、足利尊氏が夢窓国師を開山として創建した。

延文元年(1356)をはじめ、8回の大火に見舞われ、現在の堂宇の多くが明治期の再建。夢窓国師による庭園(曹源池)は、国の史跡・特別名勝第1号に指定。 |

|

|

| 有名な池泉回遊式の曹源池庭園をぶらりぶらり。方丈の裏に白砂が敷き詰められ、亀山を借景としている。 |

|

|

作庭にも秀でた夢窓疎石が手掛けたという曹源池庭園の(いわゆる)水墨画的枯淡の美を愛で、法堂天井の「雲龍図」に驚かされた参観だった。

天龍寺、その他の写真

天龍寺への起点・終点は渡月橋。昼食はすぐそばの食堂にて。

渡月橋付近、その他の写真

|

|

| 膝つきて古刹の芝の草むしり |

| 半夏雨木目浮き立つ阿弥陀仏 |

| 渡月橋に触れて戻りぬ冷奴 |

| Emiko |

|

| - - - - - - - - - - |

| 金閣寺 |

|

お釈迦様の舎利(お骨)を祀った舎利殿「金閣」が特に知られ、金閣寺と呼ばれていますが、正しくは「鹿苑寺」。臨済宗相国寺派の禅寺です。

鎌倉時代からこの地にあった「北山第」を室町時代の応永4年(1397)に足利3代将軍義満が西園寺家から譲り受け、山荘「北山殿」として改築しました。金閣を中心とした庭園・建築は極楽浄土を現したと言われます。

義満没後、遺言により夢窓国師を開山とし、義満の法号鹿苑院殿から二字をとり、鹿苑寺と名づけられました。 (鹿苑寺案内書) |

|

|

もっとけばけばしい光景を期待していたから、一般に金閣寺と呼ばれる「舎利殿」を目の前にして、正直、その地味さに拍子抜けした。が、池に映る逆景を含めて更に見つめると、やはり金閣。意味なく納得させられた。

いずれにしてもいわゆる金閣寺は、案内書によれば、

金閣の二層と三層は、漆の上から純金の箔が貼ってあり、屋根は椹の薄い板を何枚も重ねたこけら葺きで、上には鳳凰が輝いています。一層は寝殿造で法水院、二層は武家造で潮音洞と呼ばれています。三層は中国風の禅宗仏殿造で究竟頂とよばれ、三つの様式を見事に調和させた室町時代の代表的な建物です。

昭和62年(1987)秋、漆の塗り替えや金箔の貼り替え、更に天井画と義満像の復元を行いました。また、平成15年(2003)春、屋根の葺き替えが行われました。 |

ぼくの頭には三島由紀夫の小説「金閣寺」がある。昭和25年(1950)に起きた放火事件が題材で、いまも現建築を語るとき引き合いに出される事件であり、三島の代表作の一つだ。

読んだかどうか、小説が脳裏をかすめた。

|

|

|

金閣寺、その他の写真

|

|

|

|

| - - - - - - - - - - |

| 東寺 |

|

半世紀も前、嵐寛寿郎が鞍馬天狗に扮し近藤勇と対決する映画を見た。その場面の背景が東寺・五重塔、なぜか今も記憶にある。

だから東寺と言えば、恥ずかしながらぼくには、「鞍馬天狗、東寺の決闘」の五重塔しか頭に浮かばなかった、いままでは。

それだけの、また、そんな想像のお寺ではない。東寺で配布のパンフレットによればこうだ。

| 東寺は真言宗の根本道場、総本山。教王護国寺とも呼ばれ、山号は八幡山。本尊は薬師如来、寺紋は雲形紋(東寺雲)。

東寺は平安京鎮護のための官寺として建立されたが、本格的に活動を始めたのは弘法大師の造営以後のこと。ご詠歌でこのように詠われている。

身は高野 心は東寺に おさめおく

大師の誓い 新たなりけり

(The body remains in Mount Koya

and the mind lives in Toji)

その後、こんな出来事が年表にある。

| 天長3年 (826) |

|

空海、

五重塔の造営に着工 |

| 元慶5年 (883) |

|

五重塔完成 |

| 建武3年 (1336) |

|

足利尊氏、

本陣を東寺に置く |

| 永禄11年 (1568) |

|

信長入京し、

東寺を宿所とする |

| 慶長8年 (1603) |

|

金堂完成

薬師三尊像新作 |

| 寛永12年 (1635) |

|

五重塔焼失

(四度目の火災) |

| 正保元年 (1644) |

|

五重塔完成、総高55㍍。

徳川家光の寄進。

(現在に至る) |

|

空海は高野山を自らの修禅の場として開かれ、そこで得られた智慧を利他行として実践されたよし。

「東寺は創建以来1200年の間に幾たびも台風、雷火、兵火等の災害を受け、堂塔の大半を焼失したが、その都度一般民衆の信仰の力で再建され、とくに五重塔は古都の玄関の象徴として昔の姿をそのまま伝えて今日に至っております」。

|

3月と今回、二度の訪問だが、やはり五重塔。金堂、講堂、大師堂と、それぞれを内覧したが、もはや記憶が薄らいでいる。まこと、もったいない話です。

|

|

|

東寺、その他の写真

3月28日参拝時の写真

|

|

|

|

|

ツアー終えて、京都駅から地下鉄を乗り継ぎ、5時前ホテル着。汗と疲れをシャワーで洗い落とす。

夕食は近くの大戸屋とした。以前に一度東京のどこかで入ったことのあるチェーン店で、メニューは思ったとおりご飯セットがメイン。

妻はそれに従い、ぼくは晩酌のつまみ用に3品。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|