|

|

|

|

|

|

2.2日目 (6月26日、月)

観光バスツアー |

|

夜中に2度トイレに起きて、寝床を離れたのは6時過ぎ。日頃のぼくにしては寝過ごしたというところ。

8時28分、ホテルで地元京阪観光のお迎えバスに乗って、京都駅前の集合場所へ。

午前の観光は予約ずみ、三十三間堂と伏見稲荷見物になっている。

併せて午後の観光をと、2ヶ月前に見残した銀閣寺を目当てにそのツアーを指定したら、あいにくシーズン外れとか。衝動的に「龍安寺と二条城」を申し込んだ。いずれもあのとき訪れた所、若干複雑な思いで。

まずは午前の観光。このバスでJR京都駅烏丸口を9時50分発。客はぼくたち含めて20人ほど。

…………

というわけで、午前午後あわせて、本日訪れた見どころの紹介に入る。概ねJTBの観光誌(「ひとり歩きの京都」「歩いて楽しむ京都」)や現地での配布ビラ、それにインターネット、主としてWikipediaの助けを借りて。

|

|

| - - - - - - - - - - |

| 三十三間堂 |

|

| 正式には蓮華王院といい、長寛2年(1164)鳥辺山麓(現・阿弥陀ヶ峯)の後白河上皇・院政庁「法住寺殿」の一画に平清盛が造進した。80年後に焼失し、文永3年(1266)に再建された。その後4度の大修理で今日に至っている。長いお堂は和様の入母屋・本瓦葺きの「総檜造り」で約120㍍。正面の柱間が33あるところから「三十三間堂」と通称され、堂内には1032体の観音像が祀られる。 |

|

|

三十三間堂は千手観音を本尊とする千体観音堂。

お堂は東向きで棟の高さ15㍍の単層、非常に横長。その堂内陣がはるか彼方に向かって展開している。そこに千体を超える仏像が斜め直線状に隙間なく整然と配置され、ズラリこちらを見つめている。その中心が千手観音の座像。

感動というより圧倒されて、物言えぬまま印象を頭に刻んだのだった。

残念ながら堂内撮影禁止。出口で冊子「三十三間堂の佛たち」を購入した。 |

|

三十三間堂、その他の写真

|

| - - - - - - - - - - |

| 伏見稲荷大社 |

|

「お稲荷さん」の名で親しまれる全国4万の稲荷神社の総本宮。創祀は和銅4年(711)。

本殿は明応3年(1494)建造の巨大な檜皮葺。その背後には朱塗りの鳥居が稲荷山の起伏に沿って数多く配され、お山巡りの入口になっている。 |

|

|

両側とも店屋が軒を連ねる賑やかな門前街を通って山門を入る。

境内は豪華な朱塗りのお堂があちらにもこちらにも立ち並ぶ。各所でキツネの座像が口に油揚げならぬ巻物や稲やらをくわえている。しばらく見て回り、有名な千本鳥居に向かう。

それこそ千本どころではない。予想以上に見る限り無限で朱色がさえる。鳥居ごとに、右側はそれぞれが建てられた年月日、左は寄贈者が記されてあった。 |

|

|

伏見稲荷大社、その他の写真

|

| - - - - - - - - - - |

午前の観光を終えて、昼食は京都駅前地下のポルタ・レストラン街にて。2人とも空腹感はないから、「田ごと」というそば屋に入って京野菜のそばを注文。

午後の観光バスはやはり20人ほどを乗せて13時30分出発。 |

| - - - - - - - - - - |

| 龍安寺 |

|

徳大寺家の別荘だったのを、宝徳2年(1450)管領細川勝元が譲り受けて寺地とし、妙心寺の義天玄承を開山として創建されたもの。

応仁の乱に焼失して明応8年(1499)再興したが、寛政9年(1797)火災で方丈・仏殿・開山堂などを失った。現在の方丈は西源院から移築したもの。

方丈の前庭は枯山水の石庭として著名で、臨済宗妙心寺派に属し、大雲山と号し禅苑の名刹。 |

|

|

|

本堂に上がり、みなさんと一緒に縁側に座って枯山水に見入る。

3月もそうだったが、見物客大勢ながら、静寂。半数近くの外人も感心したようにうなずきあっていた。

「石の数は15個」とか。それより配置の絶妙さに感じ入った。

龍安寺、その他の写真

|

|

| 石庭に邪心鎮まる夏の蝶 |

| 今年竹水琴窟の青き音 |

| 夏落葉庫裡へ誘ふ四つ目垣 |

| 花苔に命の雫水の音 |

| 水鱧や社寺を巡りて良き疲れ |

| Emiko |

|

|

|

そう、3月のツアーで来たときは、この日(3月29日)、亀山駅から嵐山駅までトロッコ列車に乗ったのだった。

嵐山を3時間ほど自由散策したあと、路面電車を利用して仁和寺に向かい、そのあと、龍安寺に参拝した。

その時の模様、写真集のみ残す。

|

| - - - - - - - - - - |

| となれば、ここで寄り道せざるを得ない。あの日、嵐山散策の主目的だった落柿舎訪問を本章末尾に記す。 |

| - - - - - - - - - - |

| 二条城 |

|

慶長8年(1603)、江戸幕府初代将軍徳川家康が、天皇の住む京都御所の守護と将軍上洛の際の宿泊所とするため築城したもの。将軍不在時の二条城は、江戸から派遣された武士、二条在番によって守られていた。

慶応3年(1867)には15代将軍慶喜が二の丸御殿の大広間で「大政奉還」の意思を表明した。

二の丸御殿、二の丸庭園、唐門は、約400年前の桃山文化の遺構。 |

|

|

| 3月30日にも訪れた。あの時は3日間のツアー最終日最後の見学先。城内外を2時間近くにわたって見物しつくしたのだった。

平城で城らしくない。少なくともせめぎあい目的の砦ではない。広大な庭園に囲まれた御殿の感じだ。

室町時代以来、足利氏、織田氏、豊臣氏、徳川氏と、ここにこういう建物を造って皇室にそれぞれの威容を見せつけ、うわべの恭順をも示したというか、皇室とのつながりにおいてこの城の存在自体に重大な意味合いがあった。そう解釈する。

この二条城の二の丸御殿大広間は、「家康の将軍宣下に伴う賀儀と、慶喜の大政奉還が行われ、江戸幕府の始まりと終わりの場所」(Wikipedia)だ。

|

|

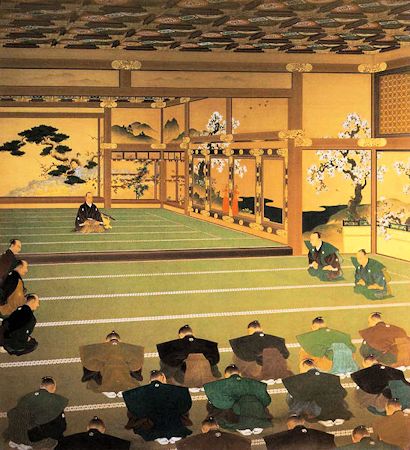

| Wikipediaより(邨田丹陵 筆) |

慶応3年(1867)、265年続いた徳川時代は、ここ二の丸御殿大広間で、慶喜が在京している10万石以上の大名20数名を前にして政権返上の予定を公表し、翌日皇室にそう伝えた。

そんな歴史的意味合いが頭の中を巡りながら、二の丸御殿を3月と今回の二度にわたって拝観した。

ぐるりを取り囲む二の丸庭園、本丸庭園を2回ともゆっくり歩くことができた。

|

|

|

二条城、その他の写真

3月30日参拝時の写真(参考)

|

| - - - - - - - - - - |

|

午前中のご利益。

アシスタントガイドを務めてくれたのがYKさん。客に外人がいないから得意の英語が役に立たずで手持ち無沙汰の模様。

伏見稲荷への途中から時々話を交わした。その帰りがけ、「ウズラはいかが? スズメは時期的にもう売ってませんが」。

アドバイスを受け入れ、丸ごと焼きたてを買って早速ほうばる。〝うまい!〟と思わず叫ぶほどではないが、ほどほどのうまさ。頭からしっぽまで、歩きながらたいらげた。妻は異な顔をしたが、YKさんは喜んでくれた。

ぼくにとって幼いころを思い出すと、何でもないこと、というより、彼らには申し訳ないが、身勝手にこれも自然の輪廻、一つの田舎文化だ、との思い。今どきの京都にして、ここはぼくを幼少に連れ戻した。

…… 旅行を終え帰宅数日して、彼女からメールあり。「中高年の元気!」を読んでくれているらしい。「バリ島には子供たちが小さい頃に行った事があるので、拝読させていただきました。アメリカでのお話も面白そうですね。…」

いずれこの旅の紀行文を仕上げたら彼女に知らせ、添削願うことにする。

…………

午後のツアーは正直二番煎じの感あり。どちらも十分に時間をかけて見物したところだからだ。とはいえ、二番煎じも芳しいときがある。今回がそうだった。

幸運にも恵まれた。オーストラリア人ご家族との出会い。奥様が日本人の夫婦で、ご主人の母と子供二人の5人連れ。奥様の合図でそれとなくご主人に話しかけたら、にこっとして応じてくれた。

ケアンズにお住まいだそうで、道々、また座席で話が弾んだ。「実はその昔、父が13年間、近くのアラフラ海で真珠取りだったのですヨ。ケアンズで神父さんの洗礼を受け、ピーターの名を授かりました」というと、さらに身近になってツアーが終わるまで、彼はぼくを離さなかった。 |

| - - - - - - - - - - |

| 向井去来の落柿舎

3ヶ月前の3月29日、亀山駅からトロッコ列車に乗って嵐山まで沿線の渓流風景を眺めた。(上記リンク「嵯峨野トロッコ列車」参照)

嵐山駅で下車し、しばらく竹林を通り抜けて二尊院に立ち寄る。(上記リンク「嵐山散策」参照)

そして落柿舎訪問。俳句が趣味の妻と”芭蕉追っかけ”のぼくのこと。この草庵、旅行に際してチャンスがあればと、期待していたスポットだ。

神社仏閣とは別世界の、地味だが趣きを感じる藁ぶきの草庵が迎えてくれた。

やはり去来と言えば句碑。そして去来の師匠であり、遠く江戸から三たびここを訪れた芭蕉のも。

柿主や梢はちかきあらし山 去来 |

|

五月雨や色紙へぎたる壁の跡 芭蕉 |

落柿舎を取り巻く幾つかの小景、リンクの写真をご覧あれ。

落柿舎、その他の写真

ぼくにもそれなりの感慨はあるものの、もう良しとする。妻はいつになくお気に召しているようだ。

「そろそろ……」とせかしても、まだ心残りがありそう。しばらくしてやっと応じてくれた。

参考までに、落柿舎での去来の10句と、嵯峨日記所収の芭蕉の5句、下記。

| 去来の10句 |

|

月の今宵我里人の藁うたん

初春や家に譲りの太刀はかん

手のうへにかなしく消える蛍かな

見し人も今は孫子や墓参り

いなずまやどの傾城とかり枕

鎧着てつかれためさん土用干

君が手もまじるなるべし花薄

やがて散る柿の紅葉も寝間の跡

何事ぞ花見る人の長刀

老武者と指やさゝれん玉あられ |

|

| 芭蕉の5句 (嵯峨日記) |

|

ほととぎす大竹藪を漏る月夜

憂き我をさびしからせよ閑古鳥

能なしの眠たし我を行行子

柚の花や昔偲ばむ料理の間

手を打てば木魂の明くる夏の月 |

|

|

| - - - - - - - - - - |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|