最終の第三日、8月19日(土)。

午前中かけて安芸の宮島をたっぷり見物。昼食後、バスは山口県から広島県に入り、広島平和記念公園を訪れた。

安芸の宮島

「安芸の宮島」は通称で、厳密には厳島という。「松島」・「天橋立」とならび、日本三景のひとつとして知られる。行政区分は広島県廿日市市宮島町となっている。

古代から島そのものが自然崇拝の対象だったとされ、平安時代末期以降は厳島神社の影響力の強さや海上交通の拠点としての重要性から、たびたび歴史の表舞台に登場した。

江戸時代中期からは、日本屈指の観光地として栄えてきた。現在では人口1800人余りの島に国内外から、年間300万人を超える参拝客及び観光客が訪れている、とか。

前日夕刻から当日昼食終えてしばらくするまで丸一日近く滞在したが、過疎の感じは全くないどころか、どこも大賑わいだった。さすが名高い世界遺産の島である。

厳島神社

厳島の中心は、いうまでもなく厳島神社だ 厳島の中心は、いうまでもなく厳島神社だ

。

海上に浮かぶ大鳥居と社殿で知られる厳島神社は推古元年(593)に創建されたそうで、平安時代末期に平清盛が厚く庇護したことで大きく発展したという。

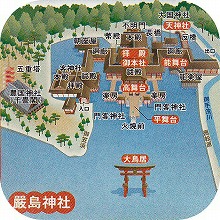

現在、本殿・幣殿・拝殿・廻廊(いずれも国宝)などのほか、主要な建造物はすべて国宝または国の重要文化財に指定されている。それらが御本社を中心に回廊で結ばれている。

Wikipediaによれば、

「皇族・貴族や武将、商人たちが奉納した美術工芸品・武具類にも貴重なものが多く、中でも清盛が奉納した「平家納経」は、平家の栄華を天下に示すものとして豪華絢爛たる装飾が施されており、日本美術史上特筆すべき作品の一つとされる。

厳島神社および弥山(みせん)原始林は、1996年にユネスコの世界遺産に登録された。」

厳島神社が本年(2012)4月3日の暴風雨によって損傷し、とくに大鳥居は朱色の姿を拝しえないこと、ぼくたちも先刻承知である。

宮島到着の日、夕食後に遊覧船でその具合を確認した。そして翌日昼間、今度は明るい日射しの中でとっくりと再確認。

……6月下旬には修復された状態でお目見えとか。

さて厳島神社。午前中をかけて神社内外を見て回った。

「世界遺産だから尊いのではない。歴史の重みに裏付けられたこれほどの神々しさと豪華絢爛を見せつけられれば世界遺産のほうからお願いせざるをえないだろう」などと、感嘆・妄想が頭を駆けめぐりながらの見物だった。

海に浮かぶ本殿・幣殿・拝殿・能舞台、これらをみごとな廻廊がつなぎ合わせている。向こうには大鳥居が、五重塔が見える。

キザっぽい表現をお許しいただけるなら、平安朝のロマンが、高貴なきらびやかさをともなって身に迫る社殿の内覧だった。

NHKテレビの大河ドラマ「平清盛」を見ていない。それ以上に情けないのは、吉川英治の「新平家物語」を数巻だけ読んだままでそれきりになっていることだ。帰ったらもう一度初めから読み直したい。

とはいえ、近く中国へ旅することになっているから、あちらの勉強もしなくてはならないし。「ローマ人の物語」(塩野七生著)も途中挫折しているし。その他読みたい本、やりたいこと、いろいろ思い浮かぶ。優先順位がコロコロ変わって、われながら悩ましい。

…………………………

大願寺

五重塔へ行く道すがら、何気なしに立ち寄ったのだった。

高野山真言宗のお寺で、山号は亀居山、院号は放光院。本尊は薬師如来という。 高野山真言宗のお寺で、山号は亀居山、院号は放光院。本尊は薬師如来という。

明治初頭の神仏分離令で損失した「護摩堂」を2006年4月2日、約140年ぶりに再建したそうだ。

本堂には神仏分離令によって厳島神社から遷された弁才天像など、多くの仏像を安置しているそうだ。道理で、この旗がはためいていた(右写真)。

「宮島現存の仏像中、最古とされる木造薬師如来像、千畳閣の本尊だった木造釈迦如来坐像、脇侍の阿難尊者像と迦葉尊者像、五重塔の本尊だった釈迦如来坐像・脇侍の文殊菩薩と普賢菩薩の三尊像、多宝塔の本尊だった薬師如来像、などを安置する」といわれるから、五重塔への途中で立ち寄ったのは何らかの御利益だったのかもしれない。

外観のみ見物し、合掌して南無阿弥陀仏。

五重塔

大願寺から10分ほどで着いた。

応永十四年(1407)に建立。高さ : 27.6m、桧皮葺で和様・唐様を融合した建造という。

特徴の一つに2層目で止まっている心柱があり、風に対して強い構造となっている、よし。

上述のとおり、本尊の釈迦如来・普賢菩薩・文殊菩薩は、明治の神仏分離で大願寺へ移された。

千畳閣

五重塔の真ん前にある。ここは靴を脱いで入り、ゆっくり見て回った。

桁行41m、梁間22m、単層本瓦葺入母屋、木造の大経堂。

厳島神社から少し足をのばした甲斐があった。堂々の造りで、華やぎはないが落ちつきがある。しばらく見とれながらくつろぐことができた。

本来は豊国神社だが、857畳の畳を敷くことができたということでこの名がある。

豊臣秀吉公が戦没者のために、千部経の転読供養をするため天正15年(1587)発願し、安国寺恵瓊に建立を命じたが、秀吉の死により未完成のまま現在にいたっているということ。

ここも前述のとおり、本尊の釈迦如来、阿難尊者、迦葉尊者が、明治維新の神仏分離令のときに大願寺に移されたという。

…………………………

宮島のグルメは? 生ガキといいたいところだが、あいにく季節外れ。焼いたのを2つ立ち食いし(うまい!)、昼食も焼きカキ定食とした。 宮島のグルメは? 生ガキといいたいところだが、あいにく季節外れ。焼いたのを2つ立ち食いし(うまい!)、昼食も焼きカキ定食とした。

妻はレストラン売店で自家製もみじまんじゅうをいく箱か買っていた。

商店が軒を連ねる門前街を新婚さんを乗せた人力車が通る。ぼくたち観光客はワッと道をあけてシャッターを押した。……「人力車」は英語で? 「rickshaw」、日本語の短縮形。失礼しました。

|