1ヶ月前から中村先輩のお誘いを受けていた。

「きみに見せたいものがあるんだよ。墨田区の”郷土文化資料館”に展示されている。ついでに例のすし屋通りの店で関係者にも会わせるから」

先週のその日は、長い風邪が抜け切れず、先輩にご寛容を願った。一日おいて先輩から「4月3日はどうかね」。

午後3時、中村先輩と地下鉄銀座線浅草駅で待ち合わせる。

「暖かければ歩いたほうがいいのだがね」

たしかに徒歩10分くらいだそうだが、タクシーを利用。すぐに「すみだ郷土文化資料館」着。(墨田区向島二丁目3番5号)

5階建ての近代建築にして、下町の温もりがある。

隅田川とは目と鼻の先で、墨田公園、牛島神社の近くだ。小梅小学校が前にある。

”お目当て”の展示は2階の広い区画を占拠していた。

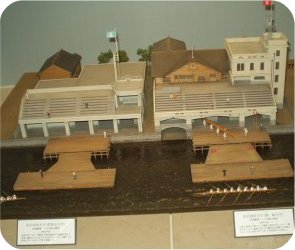

各校のオール等、壁にも床にも興味ある品々がずらり飾られている。中でも今はなき向島の「東京帝大と東京商大の艇庫」、その復元ミニチュアは見応えがあった。往年の輝きを残すべく、先輩たちの思いと墨田区関係者の熱意の賜物である。

東京帝大(左)と東京商大の艇庫

中村先輩はぼくが1歳のとき(昭和16年12月、1941)、東京商科大学(現一橋大学)を卒業した。

学生時代はボート部のレギュラーとして活躍された。そのコックスとしての活躍が尋常でない。競漕時の司令塔たる舵手の役目は仕事の一部だった。クルーの生活管理が大部分を占め、気を許したことはなかったという。クルーから全幅の信頼を得ていたことは無論として、他校からは煙たがられていた。

彼の頃が東京商大ボート部の黄金時代だった。連戦連勝。今はどのレースも苦戦しているが、当時は強豪東京帝大も早稲田もどの大学も東京商大にはかなわなかった。

なぜ強かったのか。自身、過酷な練習に明け暮れた日々を懐かしく思い出される。先輩の燃える血潮がたぎるところである。

いまそれがないわけではないが、他校が強くなりすぎた。

「これからは女子学生に託すよ」

真顔の先輩は、やはり寂しそうだ。

4月27日は伝統の戸田レガッタだ。年代別対抗があり、先輩も最高年のレースに出場する。ぼくはまだ見物したことがない。

「見に行っていいですか?」

先輩はにこっと笑って、

「もちろんだよ!」

…………

隣りの部屋の展示「墨堤のにぎわい」は楽しい。江戸期隅田川ほとりの一日だ。昼のにぎわい、夜の風情。豆腐屋のラッパ。10分間のショーは往時をうまく再現していた。

3階の特別展示は「今と昔の橋物語 ー 隅田川に架かる橋」(12月1日〜4月20日)だ。関東大震災で壊れる前の"吾妻橋"がよかった。

「隅田川に橋はいくつあると思う?」

先輩の質問に戸惑いながら、

「八百八橋ではないですしね」

半ば茶化すと、

「一つ、が答え。"新大橋"以外は全部”ばし”だからね」

ダジャレもお好きだ。

5時過ぎて、資料館の末木女史と三人で隅田川ほとりを歩く。彼女は同館職員で、展示・運営・その他、責任ある仕事にある。気さくで朗らか。笑顔がとてもきれいだ。

桜並木は夜の帳(とばり)の一時(いっとき)前とて、花は満開人出はほどほど。

資料館の観覧券は、「東京向島ノ桜」をこう説明している。

墨堤の桜は、

四代将軍徳川家綱が木母寺周辺に植えたことに始まり、以後、八代将軍吉宗の時代から本格的に植栽されたと伝えられます。

明治時代、春の墨堤の情景は、

幸田露伴など当時の文豪の作品に描かれています。

宵の懇親会は浅草すし屋通りの蕎麦屋「十和田」にて。

五味氏が加わって4人になる。彼の名刺はいかめしい。墨田区文化財保護指導員(墨田区教育委員会生涯学習課文化財担当)。ご本人はにこやかで、快活な好中年。語り明快、聞き上手。中村先輩たちお歴々をその気にさせて、あのレガッタ展示を完成させた一例だけでも、実力証明済みのプロモーターである。

乾杯のあと、先輩のお勧め小皿は”ごま味噌”と”塩辛”。どちらも当店の逸品。熱燗に合う。続いて各種小皿大皿。

話が楽しいから酒も走る、食も進む。伝統の墨田川レガッタ展示にまつわる裏話がとくによかった。今青年中村氏の、ボート本位の愉快な学生生活に、大いに笑い、聞き入った。

十和田の女将(冨永照子女史)が有名であることは「第13話、浅草の一日」でふれた。彼女も話に加わって、写真をパチリ。

4人ともほろ酔い気分で十和田を出る。

今ごろ墨堤のにぎわいは!

今日も中村先輩に素晴らしい一日をいただいた。先輩も満足顔で、別れの握手は温かく、力がこもっていた。

小話集第18話〔すみだ郷土文化資料館〕 おわり

2003.04.03

|