|

浅草演芸ホール

昼の部は11時に開演していた。半分過ぎての途中入場だが、かまわず先輩は当日券を4人分買う。係りが素早く、横っちょの非常口に案内する。

立錐の余地なしとはこういうことだろう。2時から4時半まで、昼の部後半を狭い右サイドでずっと棒立ち、直立不動の見物だった。

寄席で満員とは?! 新聞販売所の招待客が多いとか、お盆だからとか……あれこれ思い描いたが、最大の理由は〝古今亭志ん朝追善、吉例納涼住吉踊り〟。そう、客みんなのお目当ては、住吉踊りだった。

ではあれ、この異常な混みようだ。ぼく同様に息苦しい棒立ちを強いられているご老体が心配である。「残念だけど帰ろうか」のお声がいつかかるかと、じっと横目で伺っていた。

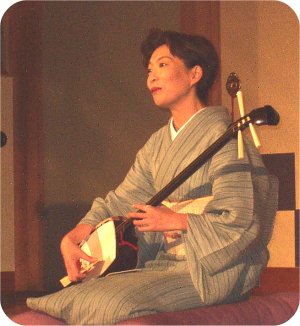

寄席は三遊亭小円歌(女性)の三味線漫談がはじまるところだった。小円歌がよかった。

そのあと五街道雲助(落語)、三遊亭圓彌(落語)、あしたひろし・順子(漫才)、古今亭圓菊(落語)と続く。

3時に仲入りがあって、古今亭志ん橋(落語)、翁家和楽・小楽・和助(曲芸)。取りは三遊亭金馬(落語)。

通していずれも小話程度だが、熱がこもっていた。やはり金馬。軽いタッチで貫禄がある。あとの出番でも、ボケ・ズッコケに味わいがあった。

緞帳(どんちょう)が下りてしばし、にぎやかな出囃子で大喜利の幕が開く。

昼の部出演者総動員。「志ん朝師匠は心で偲ぶとして」との前口上で、吉例納涼住吉踊りがはじまる。

♪♪お伊勢ナー戻りにこの子が出来て

ハーヨイヨイお名を付けましょうヤンレ

伊勢松とハアーヤアトコセーヨイヤナ

アリャリャコレワイナこのなんでもセエーエーエー♪♪

(伊勢音頭)

♪♪吃(どもり)の叉兵書いたる絵紙性根が通い

皆抜け出たオイお若衆鷹を据え

ハアコリャコリャ塗笠女形の藤娘

座頭の下帯を犬が喰わえたらびっくり仰天し

杖を捜してヤッシッシハアコリャコリャ

荒儀の鬼が発起して鐘コラショ撞木

瓢箪で鯰を押さえましょ奴さんの行列

吊鐘弁慶矢の根の五郎♪♪

(吃叉)

♪♪エー奴さんどちら行く旦那お迎えに

さても寒いのに供揃い雪のせ降る夜も風の夜も

サテお供はつらいね何時も奴さんは高端折

アリャセコリャセそれもそうかいなあーエ♪♪

(奴さん)

♪♪エー姐さんほんかいなハアコリャコリャ

こぬぎぬの言葉も交わさず明日の夜は

裏のセ窓には私独りサテ合図はよいか

首尾をようして逢いに来たわいなアリャセコリャサ

それもそうかいなエハアコリャコリャ♪♪

(姉さん)

♪♪綱は上意を蒙りて羅生門にぞつきにける

時折しも雨風はげしき後ろより兜の錣を引っ掴み

引き戻さんとエイと引く綱も聞えし強者にて

彼の曲者に諸手を掛け

よしゃれ放しゃれ錣が切れる錣切れるはいといはせぬが

只今結うた鬢の毛が損じるはもつれるは七つ過ぎには

往かねばならぬ何処へ往かんとすか此方気にかかる

誰じゃ誰じゃ鬼じゃないものわしじゃないもの

兜も錣もらっちも要らないさあさ持ってけ背負ってけ♪♪

(綱上)

ここでハワイアン音楽が飛び入り。志ん朝師匠のテープ「小さな竹の橋・替え歌」に合せて女性群がフラダンスの乱舞。

♪♪さつまさアこりゃささつまさと急いで押せばエー

汐がさアこりゃさそこりて櫓が立たぬエー

猪牙でサッサ行くのは深川通い

渡る桟橋をアレワイサノサいそいそと

客の心は上の空飛んで行きたいアレワイサノサ主の傍

駕籠でホイホイ行くのは吉原通い

おりる衣紋坂アレワイサノサいそいそと

大門口を眺むれば深い馴染みのアレワイサノサお楽しみ

坊様ハイハイ二人で葭町通い上がるお茶やは

アレワイサノサいそいそと

隣座敷は大ようきさえつおさえつアレワイサノサ狐拳♪♪

(さつまさ)

目まぐるしく舞台は入れ替わり、興奮のボルテージが上がっていく。頂点は言わずと知れた「かっぽれ」。紀伊国屋文左衛門に「私しゃ貴男にかっぽれた」。

♪♪沖の暗いのに白帆が見ゆるヨイトコラセ

あれは紀伊の国ヤレコノコレワイノサヨイトサッササ

蜜柑船じゃえさて蜜柑船蜜柑船じゃえサア見ゆる

サテヨイトコラセあれは紀伊の国ヤレコノコレワイノサ

ヨイトサッササ蜜柑船じゃえ♪♪

満員を超す客席が興奮の坩堝と化す大団円だった。

みんな踊りのプロでもあった。「本物の踊りは歌舞伎座か、○○へどうぞ」とのたもうたが、"本物"だった。加えてすべてコミカル。笑いながら「スゴイ!」と言わざるを得なかった。

「よかったでしょう!」

大先輩も喜びと満足そのものだ。そう言いながら、涼しげに、すたすたと出口をあとにする。なんたるタフネス。

|